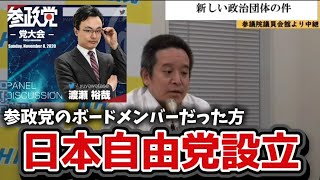

先日、日本自由党の立ち上げを宣言しました。

9月5日の日露戦争の戦勝日に立ち上げ宣言をしたわけですが、実際に党員募集の開始などの準備は今進めているところです。

<日本自由党を立ち上げます>

日露戦争戦勝120周年記念談話

本日、2025年9月5日、我が国は日露戦争戦勝120周年を迎えました。… pic.twitter.com/yUNRduovdx

— 浜田 聡 前参議院議員 NHKから国民を守る党💉💉💉 YouTubeやブログは毎日発信 (@satoshi_hamada) September 5, 2025

関連動画のひとつを紹介します。

この日本自由党の企画については多くの方がご注目頂いており、ありがたい限りです。

そのご期待に沿うべく、ある程度形になっていることはどんどん公表していきたいと思います。

ということで、現時点でのマニフェスト案を公表します。

これまでの私の進めてきたNHK党マニフェストをベースとしております。

令和7年9月17日策定

日本自由党マニフェスト2025

<誇れる日本を、自由とともに。減税で強い日本を取り戻す>

日本自由党総裁 浜田聡

<マニフェスト前文>

私、浜田聡・日本自由党総裁は、2019年10月から2025年7月までの6年間の参議院議員時代に、日本政府の無責任さや既得権の蔓延に驚き、幾つもの脅迫を受けつつも、日本のために我が心を奮い立たせ、質疑や質問主意書を日本政府に対して行ってきました。そして、NHK党2025年参議院議員選挙の政策に取りまとめた内容を基として、日本自由党マニフェストを新たに策定しました。

日本自由党は、日本の誇りを守り、自由主義を掲げる本格政党です。具体的には、日本国民の生命・財産・を守り、日本国民が自らの歴史を誇り、日本国民の、言論の自由、学問の自由、経済活動の自由、信教の自由等の普遍的価値を守ることを誓います。

日本は敵対的な核保有国・軍事大国に囲まれており、その安全保障環境は地政学的危機に直面しています。したがって、日本の安全保障政策の強化は必然的な帰結となります。しかし、戦後、長期政権を築いてきた自由民主党政権は、その党是である憲法改正を実質的に放棄し、日本国民に対して生命・財産を維持する責任を十分に果たそうとしてきませんでした。それどころか、自虐史観を過剰に受け入れ、日本国民の歴史に対する誇りを奪う総理談話などを繰り返し公表してきました。これは日本社会に合わないポリティカルコレクトネスの受け入れなども同様です。そして、左派勢力は、言うまでもなく、自国を貶め他国を利する醜悪な主張を繰り返し続けています。

一方、戦後の日本は奇跡的な経済復興を遂げてきました。これは日本の民間人が優秀であったこと、冷戦の対立構造が日本に有利に働いたこと、米国が西側各国に市場を開放したことなどが要因でした。しかし、その裏では、政治家・官僚は、経済成長に伴う税収を食い物にして自らの権益拡大に奔り、人口の構造的変化を軽視し、社会保障等の政府規模を徒に拡大する政策を推し進めてきました。そして、政治家・官僚らのシロアリに食いつぶされた日本経済は失われた30年を経験することになりました。

日本自由党は、日本の政治の現状を暴き、国民に周知することを重視しています。そして、言論統制、利権、増税、売国、日本の政治のほぼ全ての問題を正します。我々が勝利するには、日本にこびり付いた既存政治の悪弊を一掃することが必要です。国民一人ひとりの奮起に期待し、日本自由党のマニフェストをここに公表します。

日本自由党総裁 浜田聡

<コンセプト>

日本自由党の政策コンセプトは下記の通りです。

<日本自由党の6つの政策方針>

1.「SNS規制」「偏向報道」「放送利権」から国民を守る

2.「税金・規制を食い物にする既得権者」から国民を守る

3.「全ての増税に反対」に賛同する

4.「不要なお役所仕事の山」を廃止する

5.「日本を守る意思を持った外交」を提唱・実践する

6.「議会改革」「安泰世襲一掃」を実現する

第1章:「SNS規制」「偏向報道」「放送利権」から国民を守る!

(1)「SNS規制」から国民を守る

・外国政府による世論干渉等を建前としたSNS規制に断固として反対します。政府・与党には国民が確認不能な論拠を基にしてSNS規制強化を求める卑劣な主張をやめ、国民に外国政府による世論干渉等のエビデンスを情報公開するよう求めます。

・政府・与党に自らが実施した政策に関して「SNSで誤情報が拡がった」とする言動の取りやめを求めます。また、自らの情報公開や説明不足について真摯に反省すべきです。さらに、政府・与党は多くのSNSユーザーは情報を正しく受け取った上で、政府に対して苦言を延べていることも認識すべきです。

・各省庁がSNS運用に関する全て予算使途を一覧表として公開し、政府または業務委託した広告代理店等からインフルエンサーの氏名・業務内容・発注額をすべて公表することを求めます。

・各省庁の審議会委員などのSNS上の発言に関して、アカウントプロフィールに(審)マークを付与するとともに、詳細欄にどの審議会に所属しているかを明示するよう義務付けを求めます。

(2)「偏向報道」から国民を守る

・国民の多くはオールドメディアによる偏向報道を理解しつつありますが、今後のメディアの偏向報道問題を周知していきます。

・新聞社及びテレビ局が外国政府及びそれに準ずる機関から広告費等の何らかの形で資金を受け取る場合、それらの趣旨及び金額を全て公開するよう法改正を求めます。

・特定の社会問題がメディアによって一方向に加熱化している際に、国会質疑を通じて多様な角度から冷静に冷や水を浴びせて、冷静な議論が行われるよう努力します。

・メディアの政治的公平の建前を廃止し、有権者がありのままのメディアの姿を正しく認識できるよう、放送法の改正を求めます。

・オールドメディアの政府の御用メディア化を正すため、記者クラブの廃止を求めます。

・日刊新聞紙法廃止を求めるとともに、クロスオーナーシップの問題を周知します。

・メディアが実施する世論調査について設問構成、回収サンプル構成、統計的な有意性表記などの基本情報の開示を求め、恣意的な数字の公表を改めるよう周知します。

・全国消費生活情報ネットワークシステムに登録された新聞の訪問販売に関する相談は、平成22年度から見てみると、年間で約6300件から11,000件で推移しています。相談内容としては、「新聞の勧誘がしつこく、断っても訪問されるので何とかしてほしい」、「独り暮らしで認知症のある祖母が新聞購読契約をしていた、解約したいと伝えたが断られてしまった」という内容であったことを国民に周知します。

・公共の電波で報道番組を作る場合、スポンサー企業及び金額公表の一覧の掲載の義務付けを求めます。

・公共の電波で報道番組を作る場合、番組製作責任者等の責任者名を表示することを求めます。

(3)放送利権解体・NHK改革

・諸外国では当たり前に実施されている電波オークションを実施し、オークション売却益約1兆円を財源として国庫に確保するよう求めます。

・公共の電波を使用している放送免許取得事業者によるスキャンダル等の窓口を設置することを求めます。

・公共の電波を使用している放送免許取得事業者による国会議員・地方議員・官僚に対する接待交際費の全てを公開するように求めます。

・公共の電波を使用している放送免許取得事業者に対して、下請け事業者に対する不当な扱いなどが生じないように、その業務委託状況について公開するように求めます。

・NHKスクランブル放送化を求め続けます。

・政見放送に関して、NHKだけでなく他民放等も含めて幅広く放映するように制度の見直しを求めます。

・NHK世論調査について、国民が誰でもデータ分析ができるように、個人情報に抵触しないように素データの公開を求めます。

・NHKに関する不祥事等その他是正すべき点があれば、国民とともに積極的に情報収集し、国会の場で徹底的に追及していきます。

第2章:「税金・規制を食い物にする既得権者」から国民を守る

(1)有識者会議(公金チューチュー会議)を半減させます!

・政府全体の有識者会議数が1000個以上(参議院調査室調べ)にも達しており、お役所仕事の省庁である無駄な会議を廃止するため、既存の有識者会議数を半減させることを求めます。

・有識者会議の委員選任に関して、当該会議に参加する見識を有さない委員を排除するため、過去の論文や実績等の客観的選任理由を有識者会議のHP上に掲載するよう求めます。

・有識者会議の委員の活動状況に関して、国及び地方公共団体から同委員または委員が役職を務める団体等が何らかの公的支出(補助金等)を受け取っている場合、その内容を有識者会議のHP上に掲載するよう求めます。

・約190個の各省庁の保有基金を精査し、徹底的な廃止・見直しを実施することを求めます。

・赤字の官民ファンドを精算するよう求めるとともに、黒字化した官民ファンドは民業圧迫を回避するため、即時民営化することを求めます。

(2)キャリア官僚制や天下りを変更します!

・有名無実化している天下り斡旋禁止を改め、課長級以上の役職に就いていた職員の退職後の政府に対する働きかけを透明化するため、ロビイスト法を制定して登録を義務付けるよう求めます。

・公務員のキャリアパスを根本から見直すため、局長級以上の職員の政治任用を行うよう求めます。併せて、技術革新が激しい現代社会にそぐわないキャリア官僚制を廃止します。

・政府が保有する株式の一部を売却して約10兆円を捻出するとともに、関係諸機関に対する実質的な天下りを廃止するよう求めます。(一部の企業は黄金株を発行し、政府の一定の関与は残します。)

・公営ギャンブルである競馬や競輪などの還元率が70-80%なのに対して、総務省が管轄する「宝くじ」の還元率はたったの50%で「愚か者に掛ける税金」と言われており、宝くじの関連団体である「宝くじ協会」と「自治総合センター」は総務省の有力な天下り先であることを国民に周知します。

・徹底した行財政改革の実施及び地方分権を推進することで、非効率な窓口組織である省庁出先機関を廃止するよう求めます。

(3)環境利権(再エネ)、SDGs利権、ポリコレを見直します!

・国民の生活コスト引き上げ及び産業立地競争力を削ぐFIT(再生エネルギーの固定価格買取制度)による再エネ賦課金の負担を無くすため、政府に既存のFITによる後年度総負担額の算出及び公表を求めます。その上で、特定目的の国債発行による前倒し清算の可能性を検討し、政府に政策の失敗を認めさせ、同様の政策の将来的な不採用を誓約するよう求めます。

・太陽光発電等のFITによる支払先について、その支払先となる事業者の現状を調査し、外国企業または外国人投資家に再エネ賦課金が帰着する割合を調査及び公表することを求めます。

・太陽光発電については、急速に普及したことによって土砂災害や景観の破壊を引き起こしていることや今後発生する大量の廃棄パネルの処分方法などの問題についての後始末を政府及び事業者に誠実に実施するよう求めます。

・平成28年度から導入が決定しているGX賦課金(事実上の炭素税)によって燃料価格に更なる負担を課すことを撤回するよう求めます。

・消費者と店舗に余計な負担を強いる、いわゆるレジ袋有料化を廃止するよう求めます。

・避難計画、原子力損害負担、最終処分場などの課題を早急に解決し、内閣総理大臣の決断で原発再稼働を断行することを求めます。

・我が国が誇るクリーンな石炭火力発電所の価値を見直すとともに、グローバルサウスを中心とした世界経済の発展に現実的に貢献できる技術として再PRすることを求めます。

・厳しい年金財源の現状に鑑み、国民の年金財源であるGPIFの効率的運用の可能性を限界まで追求するため、政治的イデオロギーによる基準を投資判断に用いて選択肢を狭めるESG投資に反対します。

・国有地等の規制を緩和し、資源開発を通じてエネルギー資源の自給率を高めるよう求めます。

・学校給食へのコオロギ食の導入については、事前に導入対象となる学校の保護者及び子どもたちの同意を得ることを条件とするよう求めます。

・地方自治体における教条主義的なSDGs教育のための補助金等を見直し、子どもたちが生活能力を身に付ける職業教育及び一般生活に関する教育の充実を求めます。

・表現の自由を最大限尊重し、政府がマンガ・アニメ・ゲームなどのコンテンツに過度に介入することに反対します。

・寝たばこ被害低減などの観点から紙巻たばこから加熱式たばこ・電子たばこへの転換を促すとともに、厚生労働省にたばこハームリダクションに関する調査分析を推進するよう求めます。

・中露・イラン主導の表現規制に繋がる新サイバー犯罪条約に関する批准または妥協的に繋がる一切の交渉を拒否します。

(4)公務員労働組合を丸裸にする

・主として公務員の組合費で成り立つ労働組合は公の組織であると見做し、その財産、役員報酬、組合費の根拠、会計資料、活動内容等を国民が誰でも閲覧できるように労働組合法の改正を求めます。

・主として公務員の組合費で成り立つ労働組合の役職者が何らかの組織的な行為において刑事罰を受けた場合、その労働組合を解体するよう法改正を求めます。

(5)欠陥法律である特定非営利活動法人法(NPO法)を見直します。

・認定NPO法人のパブリックサポートテスト要件を避けるため、不透明なガバナンスを実施する法人を認定NPO法人の適用除外とするよう法改正を求めます。

・NPO法人の役員報酬の上限額を設定し、本来の公共事業や従業員に十分な資源を投入するように法改正を求めます。

・NPO法の活動記録の会計情報記載方式を見直し、役員に給与として支払った金額を管理費だけでなく事業費の項目に記載するよう法改正を求めます。

・行政機関の業務委託等に関する入札制度に関して、NPO法人を有利に扱う内容を禁止し、企業等のその他の法人形態との間で公平に扱うことを求めます。

第3章:「全ての増税に反対」に賛同する

(1)現役世代を苦しめる社会保険料(給与税)を見直します!

・税補填によって既に保険制度として崩壊している実態に鑑み、社会保険料の総称を給与税に改めることを求めます。(多くの市町村では徴収形式上の都合で、国民健康保険税という名称が使用されています。)

・令和7年度通常国会で決定された厚生年金基金の基礎年金に対する実質的な流用を撤回するように求めます。

・手取りを増やすため、GPIFの運用資産260兆243億円(2025年度第1四半期末)を毎年5兆円分取り崩し、厚生年金保険料(個人負担分・企業負担分)を1割減額するよう求めます。

※厚生年金基金→GPIFの運用資産 へと修正 2025年10月18日

・医療保険料の高騰を抑えるため、後期高齢者の自己負担額を3割に引き上げ、後期高齢者以外の医療保険料を1割削減するよう求めます。(その後、自己負担率を制度導入当初と同様のレベルの一律5割とするよう応益負担の方向で制度改正を求めます。)また、財政負担を更に軽減するため、混合診療を解禁し、風邪・湿布・延命などの低価値医療を保険適用外とすることを求めます。

・介護保険料は都道府県及び市町村負担分30%まで引き上げ(第2号保険料の既存負担分を含まない)、40~64歳が負担する第2号保険料を20%削減するよう求めます。技術革新や制度変更などを効果的に実施し、介護保険負担の増加を抑制することも併せて求めます。また、介護保険料の上限率について法定化することを求めます。

・労働者個人の技能上達は個人で行うものとし、リスキリング関連予算・毎年2000億円廃止及び前年度剰余金等を活用し、労働保険料2兆6000億円を1割削減(減税)し、手取りを増やすよう求めます。

(2)基幹3税(所得税、消費税、法人税)を減税します。

・全ての増税に反対します。減税のための財源は、国債発行に頼らず、税収増加と予算要求上限額の設定厳格化(マイナスシーリング)で捻出します。

・現役世代の生活を応援するため、基礎控除を200万円まで引き上げるよう求めます。

・新聞等の一部の商品等に適用される軽減税率を廃止し、インボイス制度を廃止した上で、消費税率5%を目標とし、インフレ率・金利に配慮しながら、最低限8%まで段階的に引き下げることを求めます。(消費税の地方割当分は減少しないようにします。)

・企業の国際競争力を維持するため、租税特別措置を原則として廃止し、法人税率のシンプルな引き下げを求めます。(租税特別措置は応急処置としてマイナスシーリングを用いた一律減額を求めます。)

(3)庶民の生活を苦しめる税金を減税します!(ガソリン税・食卓関税)

・ガソリン等の燃料価格を引き下げ及び税金の効率的な利用を実現するため、揮発油税及び地方揮発油税並びに軽油引取税の税率の特例(当分の間税率)を即時廃止するよう求めます。また、そのための代替財源としての増税は認めません。

・車検期間の延長、車庫証明を廃止し、車にかかる国民負担を軽減することを求めます。

・食品価格の高騰に対応し、毎日の食卓に一品追加できるよう、食品輸入に関する不合理な制度を是正するとともに、食品に対する関税率を引き下げるよう求めます。同時に第一次産業に対して、株式会社等の参入規制を緩和し、法人税の大規模減税を実施し、競争力ある日本の農林水産業を育てます。(ただし、不当な輸入禁止措置には応分の対抗関税の実施を求めます。)

(4)非合理な税金の在り方を廃止します。

・令和6年度から住民税に1000円上乗せして徴収される国税の森林環境税600億円(地方公共団体金融機構の金利変動準備金を活用し、令和6年度負担300億円、令和7年度以後600億円)を廃止するよう求めます。(森林環境税は各都道府県及び基礎自治体の判断で各々必要に応じて検討するべき。)

・現行の合理性の欠片も存在しない紙の契約書に対する印紙税について廃止するよう求めます。(既に電子メールによる契約やクレジットカードによる契約は非課税)

・中古住宅等の円滑な流通を促進するため、地方税法上の不動産取得税を廃止するよう法改正を求めます。

・暗号資産の取引等に対する不合理な重税を改め、国民生活等に対するブロックチェーン技術の浸透を推進するよう求めます。

・直近の課税実態の存在しない税金は歴史的役割を終えたものと判断し廃止を求めます。(地方税上の共同施設税、宅地開発税、水利地益税、特別土地保有税など)

・合理的な存在理由がない予定納税制度の廃止を求めます。

・既に海外で法制化されつつあるビットコイン準備金の設立を求めます。

(5)地方の自由を制限する税制を見直します!

・地方税法上の標準税率及び地方財政法上の減税時の起債制限を廃止し、各地方自治体が自己判断で自由に地方税を減税できるよう求めます。

・国民に制度対応のための無用な負担を課さないよう、各種の制度の利用に関して所得制限を撤廃しシンプルな制度とするよう求めます。

・震災復興などの特別税徴収には反対し、地域振興等には原則として減税政策を活用することを求めます。

・観光は地方経済の柱との認識のもと、観光促進につながる入湯税廃止を周知していきます。

・オーバーツーリズムなどを理由に宿泊税を制定した地方自治体に対して、国の観光予算の配分を停止するように求めます。

・約1兆円の規模に膨れ上がったふるさと納税を廃止し、住民税の所得税割の減税を実施するよう求めます。

(6)役人による既存の放漫財政運営を見直します!

・際限がない公金チューチュー政策を量的に削減し、減税財源を確保するため、概算要求時に防衛予算・警察予算を除くマイナスシーリング3%(翌年以降はゼロシーリング)の義務付けを求めます。(シーリング対象とならない特別枠は原則として廃止)

・シーリングがなく財政悪化の主原因となっている補正予算もあわせた財政ルールの構築を求めます。

・国会に行政機関から予算策定権限を実質的に取り戻すため、政府の骨太方針公表以前に国会で新年度予算に関する大枠を決議することを求めます。

・国会の付属機関として中立的な第三者機関を設置して客観的な経済財政推計の実施を求めます。

・有識者等による政府税制調査会は廃止し、与党・政治家の税制に対する責任を明確化する体制を構築するよう求めます。

・予算に多額の予備費が計上されることで、財政民主主義が事実上崩壊しているため、年間の予備費の計上は当該予算の1%以内とするよう求めます。

・政府と与党だけが密室で議論した政府案が国会に提出されてそのまま可決される現状を改善するため、与党の事前審査を廃止し、国民が見守る国会の場において、予算の修正等も含めて、実質的な議論を行う仕組みとするよう求めます。

(7)国民を勘違いさせる「お役所言葉」の見直しを求めます。

・全ての行政文書に使用される「無償化」という言葉に関して「納税者負担化」とすることを求めます。

・現在、税金という名称が使用されていない「保険料」や「賦課金」などの法律で強制徴収されているものを「税金」の一形態と再定義するように求めます。また、それらの全てを国民負担率に加える指標を作成することを求めます。

第4章:「不要なお役所仕事の山」を廃止する

(1)内閣官房・内閣府の必要性がない組織を廃止します!

・内閣府に集中する歴代政権の政策の残骸のような部署や屋上屋を重ねる非効率な組織を廃止し、関連予算廃止も含めてスリム化を求めます。

・国民・企業に対して現実にそぐわない杓子定規な基準を求める男女共同参画会議及び男女共同参画局を廃止するよう求めます。

・若年被害女性等支援事業において、政策評価は実施されているか政府に質問したところ「本事業に対する個別の事後の政策評価は実施していない」と回答があったことを国民に周知します。(女性困窮者対策などは本来救済されるべき人が直接救われる施策を整備するよう求めます。)

・LGBT理解増進法は廃止し、身体的な条件を前提とし、全ての性的指向を持つ人に平等な社会を作ります。

・AV出演被害防止・救済法を廃止し、新立法に向けてAV女優等の当事者に対するヒアリングを適切にやり直すよう求めます。

・地方の人口衰退や経済活性化などで十分な成果を上げていない、地方創生推進事務局及び地域経済活性化支援機構担当室(機構自体を含む)を廃止するよう求めます。地方分権改革推進室を強化し、地方に税財源・権限の移譲を進めるよう求めます。

・必要性が薄い高齢社会対策会議を廃止し、「老人の日・老人週間」キャンペーンを廃止します。

・日本学術会議の理事人事に関して、イデオロギー的な不毛な議論を排し、防衛研究にも前向きになるよう求めます。

・再就職等監視委員会事務局及び官民人材交流センターを廃止し、ロビイスト法制定による透明化、民間人材の積極登用を求めます。

・食品ロス削減推進会議を廃止し、都道府県に対して同会議が担う役割を移譲します。

・「こども家庭庁」の施策に関して、子ども・子育て関係費の将来推計における子ども数を固定する誤った前提を撤廃するとともに、合計特殊出生率の改善への効果を統計的に検証することを求めます。その上で、同出生率に対して統計的に有意ではない施策及び費用対効果が著しく悪い施策を廃止・見直しすることを求めます。効果が確認できない場合、こども家庭庁を廃止します。

・本人の同意なく当該個人名義の銀行口座の預金を活用する「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」及び「休眠預金等活用審議会」の廃止を求めます。

・巨額の予算を投じている「強い沖縄経済」の実現に向けた沖縄振興策の総合的な推進事業等について、沖縄県の経済成長にどの程度寄与しているかを実証することを求めます。

・内閣官房アイヌ総合政策室及び大臣官房アイヌ施策推進室を廃止し、従来までの予算支出の在り方について精査を行うよう求めます。

・内閣官房に設置されている「新しい資本主義実現本部」、「デジタル田園都市国家構想実現会議事務局」、「就職氷河期世代支援推進室」などの内容が不明瞭または内容が伴わない組織を廃止し、内閣官房に設置されている事務局・室・本部数を半減するよう求めます。

・社会機能を止めず、観光に伴う混雑などを緩和するため、国民の祝日を休日とする祝日法を改め、労働者に祝日と同数の有給休暇を付与するよう法改正を求めます。

(2)総務省・地方自治体の利権を廃止します!(NHK問題、電波メディア利権以外)

・国家安全保障上の権限を中央政府に残しつつ、地方自治体運営を縛る様々な規制廃止し、徹底した地方分権を求めます。

・国債費を除く一般会計で第二の支出を占める約16兆円の地方交付税の基準財政需要額の在り方及び算定方法自体を見直します。また、主に災害対策などに用いられる地方交付税6%(約1兆円)に相当する特別交付税は補正予算等での代替が可能であることから必要性及び透明性の観点に基づき廃止を求めます。

・知事や市長などの首長に総務官僚が転出することを法的に禁止するよう法改正を求めます。

・臨時財政対策債の公会計上の扱いを国の地方自治体に対する債務として明確に位置付けるよう求めます。

・大阪府で制定されている職員の政治的行為の制限に関する条例を参考とし、自治体労働組合等の地方公務員の政治的行為を制限するよう法改正を求めます。

・地方自治体の職員給与総額が地方税収全体を上回る場合、当該地方自治体に対して行財政改革の断行を義務付ける法改正を求めます。

・地方自治体の職員給与の一部が比較可能な同種の職種の平均給与を著しく上回っている問題(2倍程度)について周知徹底します。

・地方自治体にコスト感覚を持たせるため、全ての地方自治体に事務事業評価公表を義務付けるとともに、その内容について議会と住民に対する説明義務を課すよう法改正を求めます。

・地方議会を活性化させるために鎌倉市の文書質問制度を参考とした質疑応答の仕組みを構築することを義務付けるように法改正を求めます。

・地方自治体が災害時にも独立した責任主体としての役割を果たせるよう、ICT部門の業務継続計画(BCP)の策定率を向上させることを主張します。

・国での対応と同様に地方公共団体が行政指導を行う際も行政手続法第三十五条各項類似の義務を負うように行政手続法を改正することを政府に求めます。

・日本郵政株式会社が独占する内容証明書及び信書に関する業務を民間事業者でも実施できるよう法改正を求めます。

・コンプライアンス上の不祥事が継続している日本郵政株式会社について、親方日の丸意識を完全に払しょくするため、総務省からの天下り・人事交流を禁止するよう求めます。

・政府が持つ日本郵政株式会社の株式売却を更に促進し、同組織の運営に国の関与を最小化するよう求めます。

(3)巨大化した厚生労働省を再編します!

・際限がない社会保障費拡大に対し、「社会保障の在り方には限界を設けるべき」という当たり前の主張を提言します。また、社会保障給付費の内訳・積算根拠を制度別・施策別に公表(現在未公表)することを求めます。

・巨額予算を背景とした厚生労働省の政治力を削ぎ、政治が適切な政策判断が行えるよう、厚生労働省を分割・再編及び廃止・見直しするよう求めます。具体的には、医療省、介護省、労働省、年金省に分割し、公衆衛生に関しては内閣感染症危機管理庁に所管業務を移管します。

・財政に責任を持つ国会議員が薬価算定後の財政負担見通しについて、情報を知ることもできず、公式に意見を述べることもできないまま、厚生労働省と中央社会医療保険協議会のみで薬価が決定する意思決定の状況を改めるよう求めます。(国会議員に守秘義務を課した上で薬価の根拠を閲覧できるようにするなど、厚労省関係者以外の人間がチェックできる体制づくりなどを提案します。)また、再審査・再評価制度を実効化し、低価値・無価値医療の保険適用を除外とするよう促します。

・公衆衛生や新薬の許認可等に関する施策については、内閣感染症危機管理庁に所管業務を移管します。また、新薬開発等に関する取り組みが積極的に行われるように制度変更を求めます。

・通常の治験に関するプロセスの更なる早期化を推進するとともに、大規模な感染症などが発生した際、一定の臨床的効果がある場合に新薬承認が行われるよう求めます。

・ナースプラクティショナー制度を採用することで、医師の業務の一部を看護師が実施できるようにすることを求めます。また、看護師の配置規制の緩和を求めます。

・薬の専門家である登録販売者(要管理者要件)が一般用医薬品の第一類医薬品を販売出来るようにし、セルフメディケーションを推し進めます。薬剤師の「1日40枚」規制および調剤報酬の減算措置を見直し、業務支援体制やICT導入の状況に応じた柔軟な基準とするよう求めます。

・患者の権利を重視し、低価値医療への支払い拒否権限を与え(現在権限なし)、医療DXを推進し、保険者が診療情報にアクセス可能とする(現在権限なし)よう求めます。

・人の尊厳を守るため、終末期医療ガイドラインを具体的かつ実務的に改訂し、現場判断の基準を明確化し、事前指示書に法的拘束力を付与し、本人の意思を医療現場で確実に尊重されるよう求めます。また人工呼吸器や胃ろう等の延命措置の保険給付の適用除外本人が望まない医療が提供される実態を調査し、制度的歯止めを設けます。

・労働基準局、職業安定局、職業能力開発局、雇用均等・児童家庭局の事業内容を廃止・見直し、政府が雇用の在り方に過度に介入する働き方の改革を求めます。

・労働法制を見直し、解雇紛争の金銭解決などを可能とすることで、労働者を新たに雇用しやすく、再チャレンジができる働く環境を作り出すよう求めます。

・政府が賃上げ要請をしなくとも経済成長に伴う賃金上げが実現する経済環境を作るとともに、最低賃金の引き上げなどの労働市場への過度な介入に反対します。

・国民の働く環境を求めるため、過労死を引き起こした企業名を公表するよう法改正することを求めます。特に国民の生命の安全に携わる医療従事者のブラックな労働環境を改善するため、必要施策を実施することを求めます。

・社会保障財源の見通しについて、国会議員が厚生労働省に頼ることなく、イノベーションや制度変更などの可能性を加味した推計を作成できるよう、他党の国会議員に国会議員の予算審査能力を支える調査機関の設立を呼びかけます。

・厚生年金基金260兆243億円(2025年度第1四半期末)を毎年2.5兆円分取り崩し、厚生年金保険料(個人負担分)を1割減額するよう求めます。

・医療保険料の高騰を抑えるため、後期高齢者の自己負担額を3割に引き上げ、後期高齢者以外の医療保険料を1割削減するよう求めます。また、財政負担を更に軽減するため、混合診療を解禁することを求めます。(再掲)

・介護保険料は都道府県及び市町村負担分30%まで引き上げ(第2号保険料の既存負担分を含まない)、40~64歳が負担する第2号保険料を20%削減するよう求めます。また、技術革新や制度変更などを効果的に実施し、介護保険負担の増加を抑制することも併せて求めます。(再掲)

・労働者個人の技能上達は個人で行うものとし、リスキリング関連予算・毎年2000億円廃止及び前年度剰余金を活用し、労働保険料2兆6000億円を1割削減(減税)し、手取りを増やすよう求めます。(再掲)

(4)歴史的役割を終えた経産省を抜本解体します!

・経済産業省を解体、廃止することを求めます。

・経済産業省の通商政策局、貿易経済協力局、産業技術環境局、特許庁等の所掌を内閣府に移管し、日本版通商代表部として対外交渉に当たる部門を新設します。

・資源エネルギー庁を資源エネルギー省に格上げし、日本の生命線である資源・エネルギー政策に関する研究開発投資を活発化させます。

・経済産業省の産業界向けの指導・監督権限を原則として見直し、ブライダル補助金に象徴される不要な産業振興政策を廃止します。

・中小企業対策として当初予算・補正予算で組まれてきた政府支出等を法人税減税のための予算とし中小企業庁を廃止するよう求めます。(中小企業を煩雑な補助金業務から解放し、事業に集中して利益を上げる中小企業を優先します。)

・経産省が所管する各業界向けの補助金等に関して経済成長に対する寄与を数字で示すように求めます。

(5)時代遅れの文部科学省を根幹から見直します!

・文部科学省を文部省と科学技術省に分割し、日本政府の科学技術政策に関する扱いを充実・強化することを求めます。

・義務教育ではない教育の無償化(税負担化)に反対し、大学の授業料を減額し研究者の負担を軽減するため、文部科学省が各大学に課す規制コストを算出・削減するよう求めます。

・小中高の授業のIT配信化を推進し、学校の教員の負担軽減をした上で、子どもたちの学習状況のフォローアップや学校生活の改善等に取り組める環境を整えるよう求めます。

・AIなどを活用した在宅学習の支援を充実し、学校に通うだけではない安価で優れた学習環境を整えるよう求めます。

・社会課題の解決を教育に闇雲に求める風潮をやめ、学校の先生に過大な負担を強いている状況を改善することを求めます。また、教員免許の規制緩和に関する主張を行います。

・保護者に無意味な負担を課すPTAを原則として廃止し、各学校の保護者による自主的な活動が行われることを奨励します。(また、PTA活動は強制ではないことを周知します。)

・経営能力がない大学のM&Aに関する補助金バラマキに反対し、大学経営者の責任を明確にするとともに、学生の大学間の単位互換を認めることを容易にするよう求めます。

(6)利権の巣窟、国土交通省・農林水産省を見直します!

・地域の足を維持するため、交通税導入のような新たな課税策ではなく、保険整備や安全面に配慮した上で消費者利便性向上・自動車保有者の所得向上に資する「ライドシェアサービス」を全面的に解禁するよう求めます。また、自動運転などを積極的に推進するために不要な規制の廃止を求めます。

・公共事業の評価・見直しに関する基本法を制定し、既存・新規の公共事業に対するアセスを強化することを通じ、公共事業の補助金交付の価値を客観的かつ積極的に開示するよう求めます。

・公共事業の箇所付けに関して、政治家から役所に要望があった場合、その記録を保存・公表することの義務付けを求めます。

・インフラ整備には民間資金を積極的に活用するとともに、新規参入に関する不合理な規制を廃止するよう求めます。

・水道事業について民間事業者との相見積もりを義務付け、既存の非効率な運営体制及び取引関係を改めるよう求めます。コンセッション方式の利点を骨抜きとするウォーターPPPに反対します。

・社会的役割を終えた独立行政法人都市再生機構を完全民営化し、都市開発を更に活性化することを求めます。

・第一次産業に対して、株式会社等の参入規制を緩和し、法人税の大規模減税を実施し、競争力ある日本の農林水産業を育てます。(再掲)

・農水行政のガラパゴス化の象徴かつ無意味な食料自給率目標(カロリーベース)を廃止し、農林水産予算等の在り方を輸出主導型に切り替えることを求めます。

・価格支持制度の見直し、流通構造の見直し、企業参入の拡大などを推進し、農家保護政策を改めることを政府に求めます。

・不透明な運用状況が指摘されている中山間地地域等直接支払制度の交付金等を廃止・見直しを求めます。

(7)外務省のODA政策を縮小・廃止します!

・FDI等の民間資金が経済成長及び貧困削減に寄与している現状に鑑み、相対的に役割が低下しつつあるODAの金額・役割を限定・縮小することを求めます。また、新規の円借款等は当年の既存の円借款の回収額の範囲内に収めるように主張します。

・政府開発援助(ODA)の成果指標として、国連・国際機関選挙での支持獲得等との関係を納得が行く形で報告するよう求めます。

・政府開発援助(ODA)に関して、イデオロギーの過度の押し付けを避け、途上国の現地事情に即した対応を優先し、令和5年度に閣議決定された「開発協力の適正性確保のための実施原則」に新たに加えられた「『ジェンダー主流化を含むインクルーシブな社会促進・公正性の確保』の原則」を削除するよう求めます。

・政府開発援助(ODA)の条件として、ODA受入国に一定の日本語話者数の増加を求めるよう政府に要望します。

(8)法曹界の在り方を見直します!

・加入者個人の信条に反する政治活動などを行う日弁連等の士業に関する業界団体への強制加入制度を拒否する権利を有資格者に与えるよう法改正を求めます。

・弁護士資格保持者の供給状況に鑑み、法テラスの機能拡充による民業圧迫に反対します。

・公証人の事業内容及び手数料を見直し、有名無実化している公証人の民間人登用を増加させるよう法改正を求めます。

・離婚後の家族関係に関する共同親権に関する議論の活発化を支援します。

・相続の遺留分を廃止し、親の面倒を見た子どもが優遇されるように制度改正を求めます。

・虐待などで保護された子供の家庭状況がどうなっているかという統計が日本にはないことを国民に周知し、政府に当該統計等を整備することを求めます。

・子どもの養育費の支払いを求めて調停や裁判を起こしたひとり親に対し、こども家庭庁を通じて弁護士への成功報酬を補助する制度を廃止するよう求めます。

・ベビーライフ事件の顛末に鑑み、養子縁組に関する民間斡旋事業を廃止し、その全てを国営事業とすることを求めます。

・警察庁内にベビーライフによって養子縁組されて行方が追えない子どもの足取りを徹底して追う専任部署を設置し、その関係先に関する徹底した再調査を実施するよう求めます。

(9)不要な利権構造(規制)を廃止します!

・国家戦略特区・総合特区・構造改革特区等の既存の規制改革の枠組みを整理し、総務省から行政評価局を内閣府に移管した上で、規制改革推進会議を抜本的に強化するよう求めます。(透明性を高めるために会議内容の動画配信を求めます。)

・平成30年を最後に日本政府全体での許認可等の数すら把握していない状況に鑑み、昭和60年の閣議決定を復活し、「許認可等の統一的把握」を再度作成するよう求めます。

・許認可等を新しく1つ創設する場合、2つ以上の規制を廃止する2対1ルールの創設を求めます。また、同制度下において規制による経済損失額が前年度を上回らないようにすることも併せて求めます。

・規制のアナログ手続きを原則全廃し、デジタル手続きで全てを完了できるように改革することを求めます。

・政府が行う政策の評価に関する法律施行令で定められている事前評価の対象範囲を法律及び政令だけでなく、省令・告示・議員立法などに基づく全ての規制を含める形に法改正するよう求めます。

・規制の新設・改廃に関するプロセスの透明性を向上させるため、そのプロセスを二段階(初期評価及び最終評価)に分けて実施することを義務付ける。ステークホルダーに対する公表及び意見聴取と第三者機関による監査を二度行うことを義務付けし、国民に対して規制策定までに十分な情報と時間を提供するよう求めます。

・中小企業の負担を軽くするため、各省の助成金支給の基準から、労働者の解雇の有無などを除外します。

(10)役所が隠している情報を全て公開させる

・情報公開法の不開示理由とされている「国民に混乱を生じさせるおそれがあること」という項目を削除し、役所による情報公開不開示の濫用防止を求めます。

・不当な開示期間の設定を防止するため、情報公開法の情報開示に関する特例延長を廃止するよう法改正を求めます。

・不開示に対する審査請求手続期間を大幅に短縮するよう法改正を求めます。

・「廃棄済」「不存在」とされた公文書に関して、その旨を情報公開請求者に通知後に存在が確認された場合、その経緯に関する調査結果を公表するよう義務付けるよう求めます。

・行政機関の職員が業務時間中に作成した書類を「個人メモ」として情報公開請求の対象にならないとする行為を禁止するよう法改正を求めます。

・役所の公文書を全てデジタル化して保存するものとし、保存期間を無期限として廃棄することを禁止するよう法改正を求めます。

・行政機関の職員等が情報公開請求者に対して情報公開請求を取り下げることを求める行為または示唆する行為には、いかなる理由があっても罰則を加えるように法改正を求めます。

・内閣府に過去の比較データは「比較対象とした各国で公務員の定義」が大幅に異なることを公表させることで、「日本の人口当たり公務員数が少ない」という不明確な主張を見直させます。

第5章:「日本を守る意思を持った外交」を提唱・実践する

- 反日勢力と戦います!

・政府や政治家の過去の自虐的な談話を廃止し、日露戦争戦勝記念談話などの日本国民の歴史を誇る談話の公表を行います。

・地方自治体の政党機関紙購入を禁止し、いかなる人物からの地方自治体職員に対する政党機関紙購入働きかけを禁止するよう求めます。

・破壊活動防止法に基づく調査対象団体が公の施設を利用する場合、当該施設にその旨を表記することの義務付けを求めます。

・有権者が安全保障に関する適切な判断を行うため、国会議員及び国政立候補者の国籍履歴開示の義務付けを求めます。

・日本学術会議の理事人事に関して、政府が主導権を持つとともに、防衛研究にも前向きになるよう法改正を行うよう求めます。(再掲)

・国籍に関わらず外国人参政権の付与については国政地方政治ともに認めず、外国人参政権の付与を容認する勢力とは断固として戦います。

・沖縄県庁による実質的な二元外交政策に反対しワシントン駐在の閉鎖を求めます。また、同駐在所の運営を継続する場合、沖縄振興局予算の凍結を求めます。

・辺野古周辺の抗議活動の状況について、1年に1回以上、所属国会議員が抜き打ちで視察訪問することを約束します。ただし、沖縄住民の声に耳を傾け、基地負担軽減については真摯に取り組みます。

・義務教育諸学校教科用図書検定基準から「近隣のアジア諸国との間の近現代の歴史的事象の扱いに国際理解と国際協調の見地から必要な配慮がされていること。」という、いわゆる「近隣諸国条項」を削除するよう求めます。

・日本または皇室を侮辱する内容が伴う芸術イベント等に公金を投入することを禁止するよう求めます。(ただし、完全に私費で開催するものについては、表現の自由の観点から容認します。)

・国及び地方の公務員労働組合等の憲法9条改正反対を叫ぶデモ活動など、公務員の待遇改善と何ら関係ない活動に従事している事例を国民に周知します。

・国及び地方の公務員労働組合等の組合費について、公務員本人の求めに応じて支払いを拒否できるようルールの変更を求めます。

(2)領土問題等で芯の通った外交方針を掲げます!

・「中国は平成24年に尖閣諸島を台湾の付属島嶼とする白書を公表」していることから、台湾有事は尖閣有事であるという認識の下、日本政府に同有事発生時の対処に万全を期すよう求めます。

・中国で当局に拘束されている日本人等の人権を守るため、同問題について激しく抗議するとともに、日本国内で世論喚起のための啓発に積極的に取り組みます。

・中国が東シナ海の日本の排他的経済水域(EEZ)内に大型のブイを設置した問題で、日本政府にブイの速やかな排除を実行するよう求めます。

・自由貿易を阻害する経済的抑圧を外交ツールとして利用することに強く反対し、不当な要求に対する国際的な連携を強化するよう求めます。

・竹島の主権が我が国にあることを断固として主張し、竹島の日を県だけでなく国の行事として取り扱うよう求めます。また、韓国側が正式な領土問題解決に向けた交渉のテーブルにつかない限り、同国との国際交流の親善事業等の実施に反対します。

・必要性が薄い日韓トンネル建設について、安全保障上の観点から建設に反対します。

・ロシアに対して北方二十五島返還を強く求めるとともに、ウクライナに対する支援の継続・強化を求めます。

・北朝鮮拉致問題が解決するまで、日本国内の北朝鮮関連施設等に対する友好措置をすべて停止し、北朝鮮本国に対する人道支援の実施等に反対します。

・人権侵害行為に関与した個人・団体に対して資産凍結や入国禁止といった制裁措置を科すための日本版マグニツキー法を制定するよう求めます。

・シベリア抑留などの共産主義体制による負の歴史に関する広報体制を強化し、西側諸国の一員としての歴史戦に取り組むことを求めます。

・既に死文化が確認されている国連憲章の旧敵国条項の削除を正式に行うよう一層の外交努力を求めます。

・日本の水産物に対する不当な中傷に抗議するために、環境大臣にIAEA職員と福島沖での海水浴やバーベキュー大会の共同開催を申し出ることを求めます。

・カルロス・ゴーン等の日本国内で有罪判決を受けたものの海外逃亡を事実上ほう助している国家に対するODAの停止を求めます。

(3)防衛力を立て直す!

・自衛隊の位置づけを軍隊として明確化します。将来的には憲法改正を行いますが、改憲以前にできることはすべてやるよう各会派に提言し、超党派で動きます。

・自衛権の法制度についてポジティブリストからネガティブリストへの転換するよう求めます。

・日本の周辺国に核武装した国家がある現状に鑑み、国家安全保障会議の議題として日本独自の核抑止戦略を策定することを求めます。

・台湾有事等が発生した場合を想定し、同盟国である米国との間で緊密な協力関係を構築できるよう、詳細な事前協議を定期的に行うことに賛同します。

・NATOの連絡事務所を東京に設置することを歓迎し、同機構との協力関係を深めることに賛同します。

・自衛隊等を活用した防衛外交を充実・強化することで、友好国等との間で強固な信頼関係を構築することを求めます。

・経済安全保障に関するリスク管理を強化し、安全保障関連産業のサプライチェーンの強靭性に努めるよう求めます。

・日本のインテリジェンス機能を強化するため、内閣情報調査室などの既存の諸機関を整理・統合して新組織を立ち上げるよう求めます。

・日米の同盟関係を多面的に強化するため、内閣情報調査室及び防衛省が主導する形で、ワシントンD.C.のシンクタンク等との関係を強化及び多様化するよう求めます。

・日本版のセキュリティクリアランスを整備し、信頼がある安全保障専門家による情報共有体制を構築するよう求めます。特に中国人民解放軍の兵器開発などと関係が深いとされる「国防七校」と特別な関係を持つ者または過去に持った者(山田太郎参議院議員など)を政府の安全保障政策や科学技術政策などの要職から排除することを求めます。

・デジタル庁の委託事業者に関して、中国・ロシア等に関係する事業者が含まれているかを調査することを求めます。

・AI、ドローン、3Dプリンターなどの最新技術を取り入れた戦力構築を図ることを求めます。

・国民の生命・財産を守るため、地方自治体に有事に備えた国民保護に関する体制整備を行うよう求めます。また、在外邦人保護の準備の必要性を主張します。

・自衛官の精神面・身体面での体調管理を行うことができるよう、生活環境及び手当支給等の待遇改善を求めます。

・軍民両用(デュアルユース)技術の台頭に合わせ、公募幹部を含めた即戦力ハイスキル自衛官の中途採用を拡大することに賛成します。特にサイバーセキュリティ分野は喫緊の課題であり、従来までの給与体系とは異なる採用体系とするよう求めます。

・グローバルサウスの国々との関係を強化するため、NHK党として同地域の友好議員連盟に所属できるように取り組みます。

・中国・ロシア・北朝鮮などの核の脅威は日本の「至高の国益」を害しており、NPT脱退やCTBT批准取り下げを実施し、核武装を推進することを検討します。同政策変更に伴い、原子力基本法の改正を求めます。ただし、核武装後も米国との良好な関係を維持したインドのように、在日米軍の駐留継続を認めることを求めます。

・外国人の不動産取引規制は、相互主義に基づき、当該外国人が国籍を有する国の政府が日本人の不動産所有権を規制している場合、同様の規制を講じます。また、当該規制を有する外国の政府には、日本人の不動産所有権を認めさせるように交渉します。

(4)外国人政策・犯罪対策を立て直す!

・不法滞在などで入管施設に収容された後、一時的に釈放される「仮放免」の基準を強化するとともに、原則として本国に即時送還するよう求めます。

・特定技能実習制度は制度破綻(24年度失踪者・約9700人)しており、治安対策・人権政策の観点から早急な見直しを求めます。(育成就労制度への変更では不十分です。)24年度失踪者のうち、ベトナム人5481人、ミャンマー人1765人と異常に多いため、集中的な見直しを必要とします。

・現在の経営管理ビザのような永住権の安売り制度は廃止します。

・外国人に対する生活保護費支給問題について国会で取り上げ、その合理的な問題解決に関する議論を喚起します。

・犯罪公衆衛生上の必要性から、日本在住外国人児童の予防接種状況を政府が統計的に把握することを求めます。

・在日韓国、朝鮮、台湾人に与えられている「特別永住者」という在留資格を廃止し、他の在留外国人と同じ扱いにして、そのうえで、外国人として永住するか、日本人として帰化するか、どちらかを選択することができる制度を構築することを政府に求めます。

・被害者等施策を強化し、犯罪加害者の人権保護に過度に阿ることなく、犯罪被害者の人権及び損害回復を重視する社会を目指します。

・違法薬物や危険ドラッグなどの取り締まりを徹底し、依存症患者の社会復帰を支援することを求めます。

・責任能力の有無にかかわらず、精神障がい者等の不法行為に関して、本人の財産の範囲内において損害賠償責任を負うよう法改正を求めます。

・令和4年度に20年ぶりに増加に転じた刑法犯認知件数に鑑み、治安対策を強化するために警察関連予算の増額を求めます。特に弱者を狙った「特殊詐欺」等に力を入れることを求めます。

・皇室関係者、首相、閣僚の警護体制を強化するための予算の増額を求めます。

・国家的な大規模イベント実施時などの警護体制を充実させるための予算の増額を求めます。

・警察に対する信頼感を醸成するため、警察官の不祥事等について厳罰を科すことを求めます。

・売春合法化によって感染や暴力等の問題に行政が介入しやすくなり結果として各種問題は減ると想定されるため、諸外国における売春合法化事例について調査・分析します。

・大麻、オンラインカジノ、ハプニングバー等のブラックまたはグレービジネスを表舞台にあげることで、納税事業者として社会適合させることを主張します。

(5)防災政策・防疫政策を立て直す!

・「避難所よりホテル・旅館を」を合い言葉に、避難者が避難生活を送る場所については、学校の体育館などを利用したいわゆる避難所よりも、ホテルや旅館を利用すべきではないかと国民や政府へ訴えかけていきます。

・災害発生時の倒れた樹木等の撤去作業において、地方自治体が当該対象物の所有者を問わず復旧作業できるよう制度改正を求めます。

・災害発生時に在留している外国人や知的障害者の方等でも理解しやすい様に、情報発信はやさしい日本語で発出することを政府に求めます

・本当に救急医療が必要な患者を救うため、救急車の原則有料化を実施することで救急車に対する不要な配車依頼を減少させることを求めます。

・新興感染症対策として毎年各省庁で実動訓練、机上訓練、連絡訓練を実施することを求めます。

・新型コロナウィルス等発生時に実施された水際対策の有効性の検証を行うことを政府に求めます。

第6章:「議会改革」「安泰世襲一掃」を実現する

(1)日本自由党が議席を保有した場合、居眠り・おサボりする議員の除名を求めます!(暴力行為は論外)

・議場で居眠りする国会議員の写真コレクションを、該当議員の事務所に理由をヒアリングした上で、WEB上に公開します。

・国会議員全員の本会議出欠状況をWEB上で公開し、5割以上欠席した議員の除名を求めます。

・委員会等に関して国会議員の代理出席率の一覧の公開を求め、所属委員会を一定以上の割合で欠席している国会議員の除名を求めます。

・議場で暴力行為に及んだ国会議員について即時除名することを求めます。

(2)国会のデジタル化を求めます!

・国会での賛否投票をオンラインで行えるように議決手続きのデジタル化を求めます。

・議場で演説する方法について、ウクライナのゼレンスキー大統領が使用したオンラインを活用したデジタル演説及びデジタル審議を行えるよう求めます。

・国会議員に最低限のIT知識を身に付けるための研修を義務付けることで、一般的な日本人と同水準のスキルを身に付けるよう求めます。

(3)常識的なルールで仕事をする国会運営を求めます!

・次年度の予算策定に生かせるよう、毎年年度末に締めた予算の決算が3ヶ月以内に国会に提出されるよう、財政法を改正することを求めます。(現行法では翌年1月の通常国会に決算が提出されるため、決算委員会の質疑はほぼ無意味です。)

・国会議員事務所のみに配布される各国会での法案提出日程の見通しを衆議院・参議院のHPに公開し、国民が知るべき当たり前の情報を伝えることを求めます。

・与野党の国対で決定した会期末の法案通過を巡るメディア向けの茶番を改め、内閣提出法案が次回の会期に審議延長となるようルール変更を求めます。

・国民が提出した請願に関して、一定の署名数が伴うものに関して、必ず賛否の意思表示が行われるよう、国会法の改正を求めます。

・日銀総裁人事など国会同意人事の質疑で確認された内容を当該人物が遵守しているかを確認します。(日銀人事についてデフレ完全脱却まで金融緩和路線の継続に注視します。)

・国会議員が各省庁からレクを受ける時間は原則として午前9時~午後5時とする常識的な判断を求めます。

(4)真面目な議員や役人を支える仕組みの充実を求めます!

・国会議員の立法調査活動を支える、国立国会図書館及び衆参法制局の充実強化を求めます。

・国会議員の質問通告時に公務員の労力を無駄にする慣習を改め、本会議及び委員会の質問通告時間を各政党・各国会議員が厳守するようルールを改めることを求めます。

・役人の負担を軽減するため、質問主意書の回答期限を現行の7日以内から21日以内に変更するよう、国会法75条の改正を求めます。

・公文書の管理・保存については、他の先進国並みの体制を整備し、資料の改ざん等が行われない環境を構築するよう求めます。(森友事件における、財務省による決裁文書の改ざん等は民主主義の仕組みそのものを踏みにじった行為であり、風化させることなく後世まで語り継ぐことを約束します。)

・統計不正を防止するために、各省庁が分散して統計業務を担う体制を廃止し、統計局において集中的に業務を実施することを求めます。また食料自給率の計算のような無駄な統計作業を廃止・見直しするよう主張します。

(5)言論の自由を守る党独自の取り組みを行います!

・しばき隊等の選挙妨害を受けた候補者が当選するように全力を尽くします。(言論弾圧に反対!)

・戦後75年以上放置されてきた憲法改正問題に対し、日本自由党として憲法草案「自由主義憲法草案」を公表します。

・被選挙権年齢の引き下げ、インターネット投票の実現、合理性のない公職選挙法(居住要件等)、参議院都道府県選挙区廃止及び全国比例選挙区単一化等の諸規定改正などを求めます。

(6)時代遅れの公職選挙法の見直しを求めます。

・各選挙管理委員会のHP内や各投票所内に掲示するなどして全ての候補者のポスターを誰でも閲覧できるようにし、多額の税金で設置しては撤去される極めて無駄なポスター掲示場の廃止を求めます。(各選挙事務所に掲示板貼り付け作業等で不毛な負担を強いる行為も無くなります)

・ほとんど国民に認知されていない新聞広告の公営制度を廃止する等、費用対効果が悪い公営制度についてその在り方を抜本的に見直すことを求めます。

・SNS上の政治活動等を適正化するため、大手動画投稿サイトに「選挙」に関する動画の広告収益に関する基準等を設定させ、他動画の広告収益よりも安く設定することを求めます。

・寄附の制限が実質無効化されてしまう政治団体への貸付行為について、寄附と同様、収支報告書へ貸付者の氏名住所を記載することを求めます。(対象年度期間中に返済した場合も、その記録が残るように記載することを求めます。)

・寄附の制限が実質無効化されてしまう公職の選挙に関する立候補者への貸付行為について、その者に対する同選挙の投票日の180日以内に50万円以上の貸付が行われた場合、立候補時関連書類に同契約書を添付することを義務付けすることを求めます。

・事前運動規制に抵触しないように行う脱法的行為が横行している現状を踏まえ、実態として殆ど意味のない選挙運動の期間制限を廃止し、投票日前の様々な選挙運動を原則として解禁することを求めます。(設定された投票日から一定期間前からの立候補届け出ができる制度とします。)

・選挙運動の期間制限を廃止することに伴い、必然的に配布可能な文書図画等の制限、運動員等の報酬に関する制限、並びに戸別訪問などの運動に関する制限等を規制緩和することを求めます。また、必然的に確認団体等の非合理な制度を廃止することを求めます。

・国会議員の配偶者又は三親等以内の親族が、当該国会議員が選出されていた選挙区(比例選挙区は除く)において連続して立候補することを禁止することを求めます。

・地方政治に優れた人材を得られる可能性を拡げるため、立候補に関する居住要件制限に関する規制を廃止します。

・供託金制度の例外要件として、当該選挙区の有権者による署名数要件を満たすことで代替する制度設計を問題提起します。

なかなかの分量です。

少しずつ、こういった政策を国民の皆様に知っていただきたい、と思います。