米の価格上昇について、これまで取り上げてきました。

農水省、農協、など色々原因を指摘してきましたが、某ブログに重要な指摘がありました。

ブログを更新しました。

簡単に答えが出ない事の方が多いのに https://t.co/wuvkCPtqoA

— 茶請け (@ttensan2nd) May 24, 2025

米価についてですが、昨年の8月。

南海トラフ地震云々を煽られて、

この煽りを真に受けたバカどもが

米の買い占めに走って米価が跳ね上がりました。すると買い占めで米価をつり上げて転売できると気付いた転売ヤーや

卸売業者がこれを利用して米価のつり上げを開始しました。農協が悪者扱いされていますが、

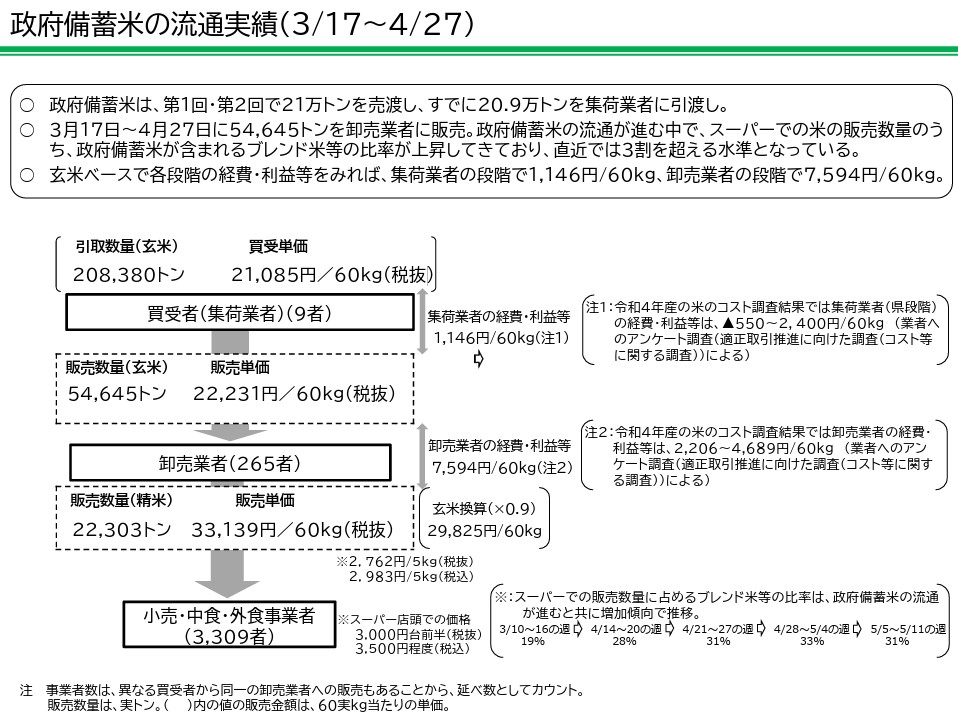

今般の政府備蓄米については農協はほとんど価格に上乗せしていません。ところが全農などから小売りなどへ回る間に入る卸売業者が

米価にがっつり上乗せしているというのが

政府の調査で判明しています。以下は4月18日の農水省の米価のレポートからの引用です。

卸売業者のところでしっかり利益が乗っているのですが、

これも農水省としてはちょっとズルい書き方になっていまして、

一部の卸売業者は昨年秋から生産者から直で買い付けて

これを高値で卸すということをやっていました。例年であれば2200円~4700円ほどの上乗せ価格が

平均で7,594円にまで上がっています。また4月に農水省が発表した

米穀の生産者・小規模事業者の在庫数量等に関する調査結果の公表について

によれば生産者の出荷量は

前年同期比で18万トンほどプラスになっているものの、

全農などの集荷業者への出荷量は30万トンほど減っています。直買い付けでしっかり滞留させて高値で売って利益を出す

ということをやっている連中が一部居ると考えて良いでしょう。たとえば木徳神糧がちょうど先日

第一四半期決算短信を出していますが、

第一四半期の営業利益は前年同期比347%となっています。

慈善団体じゃないですからね。

可能な限り利益を得ようとするのは企業ならば当然でしょう。木徳のように正直に申告していない業者もいると思います。

数字を見ない人による農協叩きが行われていて

解体しろだのなんだの騒ぎ立てている著名人達もいます。非常に影響力の強い著名人なんかもこれに乗っかっているので

これを真に受けている人達もいます。(2ページ目)「この癒着がコメ不足を招いている」米価1.9倍の裏で 農水官僚28人がJA関連団体に“天下り”していた | 文春オンライン

➡︎結局天下りが元凶。

そりゃ農水省は国民の方を向かんわな。 https://t.co/GODkqzJ3AH— 橋下徹 (@hashimoto_lo) May 21, 2025

どうか釣られないようにしてください。

日本人は毎年どんどんお米を食べなくなっていたのです。

ここを差し置いて騒ぎ立てているオールドメディアの無責任さを感じます。

需要が減り続けてきたのです。

需要が下がれば余ります。

米価もより低迷傾向がずっと続いてきました。

ですから米からの転作を政府も補助してきました。学習能力が無くてメディアがちょっと煽ったら途端に買い占めに走る人達が居るのです。

トイレットペーパーにしてもマスクにしても、です。マスゴミは自分達が騒ぎを作りながら

それを真に受けて買い占めに走る人達を利用して

大喜びしてさらに騒ぎを拡大させようとする無責任なマスゴミ。騒ぎになっているのを利用してさらに稼ごうと動く業者や転売ヤー。

そうした構造が全て噛み合って今の異常な騒ぎになった形でしょう。

国会ではさらに不毛なやり取りがありました。

国民民主党の玉木雄一郎が

米の価格に直接介入しろと煽るような要求を総理に行いました。そして無定見の総理がこれに無責任に米5kgで3,000円台にするとかどうとか、

バナナのたたき売りみたいな口上の野党の言に乗っかる言葉の軽い総理。食糧法には緊急の措置として米穀の出荷や価格の制限を政府が行う事ができる旨が規定されています。

――

第38条 農林水産大臣は、前条第1項に規定する事態に対処するため、基本指針に即して、米穀の出荷又は販売の事業を行う者に対し、その保有する米穀の譲渡、移動又は保管に関し、地域又は時期の指定、数量又は価格の制限に服すべきことを命ずることができる。

――ところが政府側はなぜかその主旨の答弁をしないようにしています。

政府として責任を負いたくないのか、

はたまた農水省の一部が卸売業者を慮って

食糧法に価格についての規定がないとかどうとかミスリードを行っています。本当にこのあたりにまっすぐ突っ込んでほしいのですが、

野党はというと野党第一党がこの始末ですよ。立憲民主党の議員に至っては5キロ2,000円台だ!と。

米農家にとっちゃ肥料や機材等販管費が上がってるのに

2,000円台なんてやられたら赤字でしょうに……。ところが小泉進次郞が農水大臣になるとマジで同じ事を言いだしてます。

それをやるのなら政府が責任を持って

それこそ食糧法の緊急の措置に基づいて動けば良いでしょう。日本人が米を消費しなくなってきていることが根っこにあり、

中小農家については生産コストを下げようにも規模が上がらない。

さりとて政府が米を全部管理するわけにもいかない。米価については完全な処方箋はありません。

農政全体の問題でもあります。それを3,000円だ、いや2,000円だ!農協がー!

バナナのたたき売りじゃないんですよ。第一次安倍政権などで進めようとしていた攻めの農政や

大規模集約化も一つの方策ではありましたが、

これもマスゴミと民主党政権で頓挫させられました。また法人参入についても

第二次安倍政権で行った特区での実証は非常に良好な成果を出していましたが、

法人化されると個人の農家のようには農協の支配下に置けなくなるせいなのか、

農水省と農協がこれを否定し、

記者クラブでの各省庁との癒着を優先する朝日新聞に至っては

実証実験は大失敗だったと全くのデマ記事を垂れ流して世論誘導を図りました。日本の政治の大きな問題点として、

短絡的な記事を書いて騒ぎ立て、

騒ぎが大きくなったらこれを記事のネタにして新たな煽り記事を書いて

さらに騒ぎ立てるということしかできない日本のマスゴミ。そしてそのマスゴミに乗っかって騒ぎ立てることしかできない無責任な野党共。

そんなワイドショー政治こそが政治だと思っている人達が

オールドメディア依存症のままであるという構造があると思います。この悪弊が政治を腐らせてきたと言っていいでしょう。

改めて、ポイントをChatGPTにまとめてもらいました。

以下の文章から読み取れるコメ価格上昇の原因を、要点を絞って箇条書きで整理します:

■ 直接的・短期的要因(=急な価格上昇を引き起こした要因)

- メディアによる過剰な報道・煽り

→ 「コメが足りなくなる」といった不安を煽ることで、消費者が買い占めに走った。- 一部の消費者による買い占め行動

→ トイレットペーパーやマスクの時と同様に、「不足する」という噂で過剰反応が起こった。- 転売目的の業者・転売ヤーの買い占め

→ 価格の高騰をチャンスと見た業者が買い占めを行い、需給をさらに悪化させた。- 無責任な政治家の発言(例:5kgで2,000円台、3,000円台)

→ 市場に混乱をもたらし、生産・流通現場に不確実性を与えた。

■ 構造的・長期的要因(=背景にある根本原因)

- 長期的な米の消費減少

→ 日本人の主食離れにより、需要が減り続けてきた。- 米価低迷による転作政策の推進

→ 政府が需要低迷を受け、コメ以外への作付けを奨励してきた。- 中小農家の生産コスト高

→ 肥料や機材の高騰に対して、価格が上がらないと農家が採算割れになる。- 規模拡大が難しい中小農家の構造問題

→ コスト削減や効率化が難しく、生産維持が困難。- 農業法人化・大規模化の妨害(農協・農水省・メディアの癒着)

→ 法人参入・特区実証の成功例があったにもかかわらず、農協やメディアによって潰された。

■ 政治的・制度的要因

- 政府の責任回避・法解釈のミスリード

→ 食糧法38条に基づく政府の緊急介入措置があるのに、それを行使せず責任逃れを図っている。- 野党のポピュリズム的発言

→ 現実を無視した価格設定要求が政策混乱を助長。

このように、「一時的な買い占め騒動」と「長年の農政のひずみ」が複合的に絡み合って、コメ価格の異常上昇が起こっているという構造です。

これらを踏まえて、野党の一国会議員である私が国会で質問すべきことをChatGPTに質問しました。こちらも紹介します。

承知しました。以下に、国会質疑で野党議員として追及すべき論点を、政策的・制度的責任の所在を明確化する視点で整理しました。与党・官僚・メディア・業界の癒着構造を突く形での質問も含めています。

🔶 米価格高騰に関連する国会質問事項(箇条書き)

【1】価格高騰の直接原因と政府の認識

- 現在の米価高騰を「一部メディアの報道」と「消費者の買い占め」に起因するものと政府は認識しているか。

- 緊急的な需給逼迫に対して、食糧法第38条に基づき「出荷制限・価格制限等の発動」をなぜ行わないのか。

- 同法の条文を読み上げた上で、政府として「法律の存在を無視した」とも受け取られる姿勢についてどう説明するか。

【2】農業コスト上昇と現場の実情無視

- 農家の肥料・機材等のコストが上昇する中、「5kg 2,000円台」などの発言がもたらす生産意欲への悪影響をどう考えるか。

- 生産原価を下回る価格設定を政治家が主張することの無責任さについて、農水省の見解を問う。

- 仮に政府が価格統制をするのであれば、生産者保護のための「赤字補填」や「買取制度」の検討はあるか。

【3】構造問題に対する長期戦略の欠如

- 長年の米消費減少への対応として行われた「転作奨励政策」の総括はあるか?現在の米価高騰と整合性はどうか。

- 中小農家が生産規模を拡大できず、コスト削減が困難な構造的問題への抜本策は検討されているか。

- 法人化・集約化による生産合理化の阻害要因となっている農協や農水省の対応方針はどうなっているか。

【4】農政改革の妨害と行政・報道の癒着

- 特区などで実証された農業法人化による成功事例を、なぜ農水省や一部メディアが「失敗」と報じたのか調査する意志はあるか。

- 朝日新聞等が報じた「実証実験失敗」記事が虚偽であった場合、行政機関との情報提供関係の調査を行うべきではないか。

- 記者クラブ制度を通じて農協・農水省と一体化した報道が、農政改革の妨げになっていないかを検証すべきでは。

【5】政府・政治家の発言と市場混乱

- 総理・大臣による米価に関する軽率な発言が市場に与える影響について、政府内での危機管理はどうなっているか。

- 総理の「3,000円台」発言は価格操作に該当しないのか。農水省はどのように受け止めたか。

- 政府として、今後価格や需給に関する発言を行う際のガイドラインや注意喚起は行っているのか。

🔸 併せて求めるべき資料・答弁要求

- 食糧法第38条の政府内部での運用マニュアルまたは発動基準文書。

- 転作奨励にかかる過去10年間の予算額と成果に関する政府評価。

- 農協の米流通に関する市場支配率および価格決定への影響資料。

- 農業法人特区に関する政府の実証結果評価報告書と、それに反する報道内容の比較資料。

必要であれば、上記をもとに具体的な質疑シナリオ原稿に落とし込むことも可能です。ご希望があればお申し付けください。

適宜、参考にしつつ、国会で取り上げていきたいと思います。

コメント

卸売業者が上乗せしたからだーというのはかねてからそう思ってましたが、

一部の現象に過ぎないとも考えます。

転売ヤーごときで価格が左右されるくらい米の生産量が少なかったとも思えるのです。

中小農家を守るために生産量を抑えてたことが祟ったんでしょうか。

肝は、「長期的な米の消費減少」と「農業法人化・大規模化」にあり、消費減少下で余剰分を輸出を増やそうとしても農協が生産量を抑えることで価値の低下を防ぎ、中小農家を守ろうとしたけど、それでは効率が悪いままになっていると。減反政策は中小農家が念頭にあるもので一体なのだと思います。

農協や農水相叩きされるのは仕方ないでしょう。 失言あったりしたので。

農協は農家向けの肥料や機材販売もシェアを占めているというではないですか。

歴史を振り返ると野口悠紀雄の1940年の体制の統制経済の話にも通じています。

「農協解体」と大袈裟な表現をすると反射的に「アメリカに買われる」とかいうワードがでてきて冷静に議論できないことも問題だと思います。

茶番のような騒動に巻き込まれるのは嫌なので、4月から主食を100%小麦粉に変えました。

おかげで、最近のコメ問題を、他の国で起きている事件のように見物できています。

また、コメは買う必要がないのに、スーパーに行くたびにコメ価格をチェックすることが楽しみの一つにもなりましたw

政府が目標価格を提示したのは

小売りに余計な価格を上乗せさせないため、急かせない買いだめさせないためかと思いました。小泉さんが小売り店に行ってる映像を見ましたが「知ってるぞ」という意思表示かな?と思いました。

食品に関してダイナミックプライシングは駄目で農協は必要なのかな?と今回の件で感じました。コンサートチケットも駄目です。海外でもトラブってます。

米の価格がの記事のなかで、南海トラフ巨大地震の臨時情報のことが発端となっているというものがあったが、これについてかねてから疑問に思っていることがあったので記してみます。

概要:南海トラフ巨大地震の防災対策についてかつての「東海地震の警戒宣言」の予知を前提とした制度の名残が、南海トラフ臨時情報に残っている感じがする。予知は不可能といいながら制度の建て付けがあんまり変わってないような。

もともとは東海地震だけが対象だったけど、311以後に東海・東南海・南海を南海トラフとして捉えるようになった。

大震法~東海地震”時代の警戒宣言

”東海地震を想定して、駿河湾及びその周辺に設置された多数の観測機器情報は24時間体制で気象庁に集約され、一定の異常を感知したとき、予め定められた東海地震予知判定会が緊急招集され、地震発生の恐れが高いか低いかを判定。

恐れが高いと判断した時には、警戒宣言発令が発令され、マスコミは臨時ニュースを流し、交通規制をはじめ強化地域及び周辺地域には様々な規制が行われる

その後、平成23年(2011)3月24日から東海地震に関連する情報が新しくなり

東海地震に関連する調査情報、東海地震注意情報、東海地震予知情報と区分けされるようになった。

”東海地震は、国が唯一、地震の直前予知ができる可能性があるとしてきた地震で、地震の前兆とされる現象に応じて3つの段階の情報を発表する体制をとってきました。

「東海地震に関連する調査情報」、「東海地震注意情報」、それに「東海地震予知情報」で、情報の意味を信号機の色になぞらえた「カラーレベル」でも表現されています。

このうち、青色の「東海地震に関連する調査情報」は、地殻変動など東海地域の観測データに現れた変化が東海地震と関係あるものかどうか判断できない場合に発表され、特別な防災対応をとる必要はないとされてきました。(東海地震 予知前提の情報取りやめへ 防災対策が転換

2017年9月23日 (NHK))”

「東海地震」は、南海トラフで起きるマグニチュード8クラスの巨大地震の一つで、国は、直前に予知できる可能性があるとして、39年前の昭和53年に「大規模地震対策特別措置法」、いわゆる「大震法」を制定し、予知を前提に防災対策を進めてきました。

この東海地震について、有識者で作る国の検討会は先月、社会活動や経済活動を大幅に規制する「警戒宣言」の発表につながるような確度の高い予測は「できないのが実情だ」などと指摘しました。

これを受けて国は、予知を前提とした東海地震の情報の発表を取りやめる方針を固めたことが関係者への取材でわかりました。

年内にも南海トラフ全域の地震活動などを評価する情報を新たに作る見込みです。

発表されるケースとしては、例えば南海トラフで、想定される巨大地震よりひとまわり小さい地震が発生した場合などが考えられ、さらに規模の大きな地震が起きるおそれがないかを評価し、備えを呼びかけるということです。(東海地震 予知前提の情報取りやめへ 防災対策が転換 2017年9月23日 (NHK))

→東海地震の警戒宣言ができないといいながらも、結局”例えば南海トラフで、想定される巨大地震よりひとまわり小さい地震が発生した場合などが考えられ、さらに規模の大きな地震が起きるおそれがないかを評価し、備えを呼びかける”として東海地震時代と何も変わらない運用が想定されていた。

→予知前提の情報発信から180度転換されたと思いきや、今の「南海トラフ臨時情報」は、予知が前提の「東海地震に関連する情報」と瓜二つであることがわかる

東海地震に関連する調査情報→南海トラフ臨時情報(調査中)

東海地震注意情報→南海トラフ臨時情報巨大地震注意

東海地震予知情報→南海トラフ臨時情報巨大地震警戒

石橋克彦・神戸大学名誉教授

「(「臨時情報」のしくみは)どうも大震法、大規模地震対策特別措置法の発想を引きずっている感があります」

大震法は、東海地震を念頭に地震の予知が可能との前提で1978年6月に成立した法律で、気象庁が東海地震の発生を予知した場合に内閣総理大臣が警戒宣言を発令し特別な防災対応をとることなどが定められている。そして、この大震法が制定されるきっかけとなったのが、1976年に石橋氏(当時は東京大学理学部助手)が唱えた「駿河湾地震説」(後の「東海地震説」)だった。その後、「予知は可能」を前提とする防災対応が長く続いたが、東日本大震災を機に見直す気運が高まり、政府は2017年、防災対応の前提を「予知は不可能」へと180度転換し、警戒宣言も事実上廃止された。

ところが、石橋氏は言う。「大震法の“亡霊”がある」と。

”「臨時情報体制はある種の短期的な地震発生予測みたいなものが可能だという前提で、臨時情報が発表されて内閣府の呼びかけで国民が一斉に防災行動を起こす。つまり何かのトリガーというかスイッチが入ると防災対応が始まるという、その大きな図式は(大震法を)踏襲しているわけです」

大震法の否定から始まったはずの新たな防災対応が、皮肉にも大震法をもとにした防災対応とよく似た構造になっているというのだ。(「南海トラフ地震臨時情報」に突きつけられたイエローカード(TBSテレビ)2024年10月26日(土) 06:00)”

Robert Geller; ロバート・ゲラー東京大学名誉教授(地震学)

”「南海トラフ巨大地震臨時情報」発表の背景:

政府は数年前に「東海地震」の直前予知を実質的に断念した。

だが、大規模地震特別対策措置法は気象庁他の予算獲得根拠となり、予知の代わりに「何か」をやってるフリしないと予算を失う。 その「何か」は例の臨時情報発表だ。(午後0:07 2024年8月9日(Xより))”

→2024年8月11日に南海トラフ臨時情報巨大地震注意が出たときにも、YouTubeで活動している言論人も一切批評することもなく、政府の言うままであったことから、地震学会の現状とその予算云々獲得ための政治について詳しい人が居ないことが残念に思われる。

予知前提をやめたといいながら、予知前提の仕組みが温存されているのは、まるで減反政策をやめたといいながら、実質減反政策が続いているということロジックと瓜二つであると思う。

こういった政府の地震情報の運用が実質予知が前提の仕組みのまま、安易に南海トラフ臨時情報巨大地震注意を呼びかけることで米の価格が高騰してその症状が今も続いているということをはっきりさせるべきだと考える。浜田議員からも委員会でこれらを指摘して、官僚から何らかの答弁を引き出してほしい。

質問主意書を提出予定です。以下、その案文です。ご参考までに。

—

南海トラフ地震臨時情報制度の運用による社会不安扇動と米価格変動等の経済的影響に関する質問主意書

政府は平成23年(2011年)の東日本大震災を契機に、長年続けられてきた「東海地震は直前予知が可能である」との前提に基づく防災体制(いわゆる「大震法体制」)を抜本的に見直し、平成29年(2017年)には「地震の直前予知は不可能である」との方針を正式に打ち出したと承知している。

この方針転換に基づき、従来の「東海地震に関連する情報」(調査情報、注意情報、予知情報)等は廃止され、新たに「南海トラフ地震臨時情報」制度が創設された。

内閣府「南海トラフ地震防災対応検討ワーキンググループ」(2017年6月)およびNHK報道(2017年9月23日)では、「予知を前提とした警戒宣言制度は現実的でなく、予知体制は廃止される」と明言されている。

しかし実際の制度運用を見ると、南海トラフ地震臨時情報には、旧「東海地震情報」と同様に「調査中」「巨大地震注意」「巨大地震警戒」といった段階的分類が残存しており、かつての予知前提体制と酷似しているとの専門家の指摘がある(例:石橋克彦神戸大学名誉教授、ロバート・ゲラー東京大学名誉教授など)。

さらに、2024年8月11日に発表された「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」を契機に、米などの備蓄需要が急増し、米価が一時的に高騰したことも報告されている。

このような「予知のフリ」による制度運用と情報発信が、社会不安を煽り、経済活動や物価に影響を与える可能性について政府の見解と検証を求める。

1. 政府は平成29年に「地震の直前予知は不可能」とする方針を内閣府および気象庁の公的資料において明言しているが、現行の「南海トラフ地震臨時情報」における情報分類(調査中、注意、警戒)が、かつての「東海地震予知情報」等と酷似しているとの指摘について、どのように説明されるのか。政府見解を示されたい。

2. 南海トラフ地震臨時情報は、どのような観測データや前震等をトリガーとして発出されるのか。また、それに基づく政府発表が、「予知体制が続いている」との誤解を生む懸念について政府はどのように評価しているか。

3. 2024年8月11日に「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」が発出された際に、報道やSNS等を通じた情報拡散により、備蓄行動が活発化し米価の高騰を招いたとの指摘がある。政府は当該情報の発出が市場に与えた影響を把握・検証しているか。していない場合、今後の対応方針を示されたい。

4. 気象庁や内閣府が「臨時情報」の発出を行うことで、制度上は「予知を否定している」一方、実態としては「予知的対応」が維持されているとの批判が専門家からある(例:「大震法の亡霊」など)。この点について政府はどのように受け止めているか。

5. 南海トラフ地震臨時情報制度や関連観測体制は、気象庁等の予算の根拠ともなっている。過去5年間における南海トラフ関連の観測・情報発信体制に関する予算額および使途内訳について明示されたい。

質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。

右質問する。

質問主意書にしていただきありがとうございます。すぐにこのような形にしてくださるとは思っても見なかったのでありがたく思います。

昨今、地震があるたびに南海トラフ巨大地震がXのトレンドに上がることからも、国民は常に不安に思っていること(デマの芽でもある)と思うので、不安を煽るような社会の悪影響が最小限になることを願いたいと思います。