日本の農業に関する問題を取り上げます。

課題を端的に申し上げると、農地の集約化と法人参入促進、です。

以下は、動画「【現地取材】『農業特区』はどうなっている?養父市長・特区事業者…それぞれの思いとは?」の内容を、時系列に沿った要点(タイムスタンプ付き)でまとめたものです。

✅ 要約(5~10ポイント)

- (00:00〜)

須田慎一郎氏が兵庫県養父市の「農業特区」の現状を取材。現地で企業の特区参入事業者や養父市長の話を聞いた。- (01:03〜)

農業に参入した企業アムナックの藤田社長が登場。元々は建築タイル業を営んでいたが、将来を見据えて酒米「山田錦」栽培に進出。- (02:06〜)

建設業の将来性に懸念を抱き、農業へ転業。酒米のニーズと供給不足を見てビジネスチャンスを感じ、農業特区の制度を活用。- (03:10〜)

特区制度により企業農業が可能に。地元農家との差別化として機械化・効率性を重視した農業を展開。- (04:16〜)

耕作地として困難な棚田をあえて選んだのは、地元農家に平地を残すため。「地域貢献」を意識した企業姿勢を説明。- (05:21〜)

農業の収益化は難しいが、もち・酒の加工販売など6次産業化を図って黒字化へ。3年目から徐々に利益、直近で約600万円の黒字。- (06:23〜)

企業の「組織力(人・物・金)」と「本業での基盤」があるからこそ、持続可能な農業経営が可能との自負。- (07:26〜)

地元農家の声:かつて3分の2が休耕地だったが、企業参入で景観も農地も維持。初めは不安もあったが、歓迎された。- (08:30〜)

養父市の特区申請がなければ実現困難だったとし、「全国展開すべきモデル」として企業の農業参入を推奨。

ご希望があれば、養父市長の発言部分の要約や特区制度の法的・政策的解説も可能です。必要でしたらお知らせください。

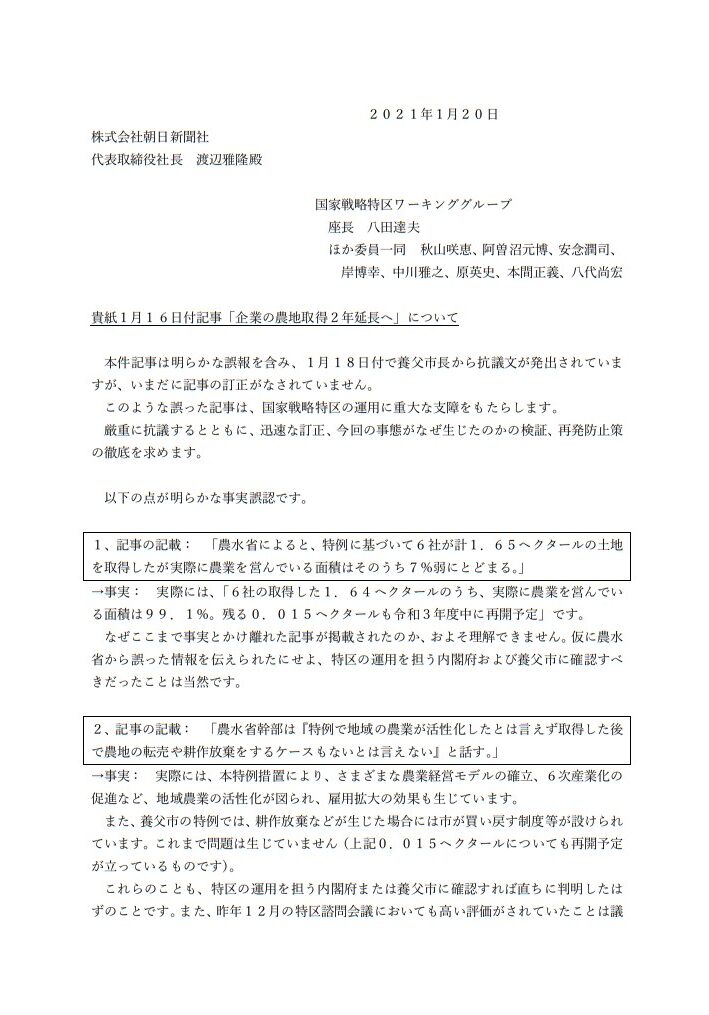

国家戦略特区の養父市の取組について、2021年1月16日の朝日新聞の記事に対して、養父市長や国家戦略特区ワーキンググループから抗議文が出されました。

https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/pdf/210120_kougi.pdf

某ブログ記事を紹介します。

ブログを更新しました。

国民に歪めた情報を垂れ流すのが日本のオールドメディアの基本形 https://t.co/V8JVJ0YyEK

— 茶請け (@ttensan2nd) May 11, 2025

記事の引用の前に、ポイントを羅列します。

・日本の農業効率は大いに改善の余地あり。

・第一次安倍政権で農地集約化や法人参入促進等の改革方針。

・民主党政権で頓挫:農家個別補償制度、等で後退。

・第二次安倍政権で養父市を国家戦略特区にして風穴を。

・朝日新聞のデマで国家戦略特区の取組の足を引っ張られる。

そもそもの問題として、

日本の農業の高コスト体質というものもあると思います。そうしたものを減らすために農地の集約化や法人参入促進などが

第一次安倍内閣のときなどにも進められていたわけですが、

民主党政権でこれがまず頓挫しました。民主党政権のいわゆる2009マニフェストというのは

「どの層の票にはどうお金をチラつかせれば釣れるか」

を列挙した、それぞれの層の票を釣るためのバラマキを列挙したものでした。選挙対策でどうすればよいかということで

外資系広告戦略企業であるフライシュマン・ヒラードがまとめたとされています。このバラマキ列挙政策の中で農家の票を釣る事を目的にした

「戸別所得補償制度」がありました。民主党政権はバラマキ政策の特に目玉となるものは

急いで実現させて2010年の参議院選挙に勝って

民主党政権の永続化を狙いました。この財源のために麻生内閣で残していった景気対策補正予算の凍結を

なんの法的根拠も無く事業仕分けなどで実行しました。

中には執行済みのものもありましたが強引に回収したものもありました。民主党が力を入れていた中には

農家戸別所得補償制度の実現というものもありました。これを実現するために農地の改良予算や集約化の補助金、

鳥獣害対策予算なんかも含まれていました。そしてかき集めたお金を使って民主党政権は

「真面目に丁寧に良い作物を作るのではなく手を抜いて雑に作って商品価値がほぼないクズ米を作った方が戸別所得補償で儲かる」

という形を作り出しました。これにより農地の集約化などを進めていた

若い農業参入者などが借りていた農地が

次々に貸し剥がしにあいました。そりゃそうです。

農地を貸し出しているよりも

手を抜いて雑に作って商品価値の低い米でいいから作れば

補助金で利益が出せてしまうんですから。また、農水省も農業の法人参入に後ろ向きでやってきました。

単一の作物であれば繁忙期と閑散期が

割とはっきりしているものもありますから、

どうしても通年雇用というものが難しくなりがちです。だからこそ技能実習生を入れて

収穫期などの繁忙期の人手不足を安く乗り切ろうとするわけです。第二次安倍政権おいて

養父市の農業特区の実地での実証が行われ

企業の農地所有を禁止する岩盤規制に穴を空けようとしました。養父市の広瀬栄市長(2024年引退)が

企業や地域外の人達にも協力を得られなければ

地域の農業は立ち行かないとして手を挙げたのです。そして2016年に特例として企業の農地所有を実施、

地元の零細企業の閑散期に農業に参加してもらうなど、

複数の作物、複数の農地、地元企業の事情などを合わせて

うまいこと企業経営として農業が回る形が実現されました。一方で農水省はというとJAがお得意様であり

キャリア組の天下り先でもあるわけです。企業の農業参入が拡大していけば

JAの個人農家相手の資材ビジネスなどのビジネスモデルは転換を迫られるでしょう。こうして事情のためか、

朝日新聞は2021年1月16日の記事で・特例を活用した農地のうち実際に農業を営んでいるのはたった7%弱

(実際は取得した農地の99.1%が農業に使用されている)・農業が活性したとは言えず、取得した農地の転売や耕作放棄のケースも

として、全くの失敗になっているとするデマを垂れ流しました。

朝日新聞は国家戦略特区の担当者から

このデマ記事にデマだと証拠付きで反論されたため、

記事配信の5日後にこっそりと、

数字をちょっとだけ間違ったかのような訂正を付記しました朝日新聞は日本のマスゴミの問題点をわかりやすく見せてくれます。

・記者クラブで癒着して国民にまっすぐ情報を出さない

・記者クラブで癒着することが優先なので癒着先の都合に合わせて平気で嘘を書く

・いくら嘘を書こうとも一切処罰されないのでやりたい放題

そういや朝日新聞がSNS規制を正当化させようと

デマで荒稼ぎするだのなんだの批判記事を書いていたかと思いますが、

デマでもっとも荒稼ぎし続けて来たのは

朝日新聞などオールドメディア、いわゆるマスゴミ側のはずです。デマ対策というのであれば

オールドメディアのデマに対しての罰則の整備こそ優先です。、たとえばデマに使ったのが紙面なら同じ大きさで同じ期間

虚偽の記事であったことをきちんと謝罪し訂正する記事を配信する

テレビやラジオなどであれば

デマにつかったのと同じ時間、同じ枠だけ、

謝罪訂正放送を行わなければならない。

実行しない場合は1ヶ月の停波。というような感じの罰則を付けてるなどするのが先でしょう。

朝日新聞のデマの問題は根深いですが、このような新聞を購読する国民のレベルも問題と思います。

本邦のデマのトップディストリビューターである朝日新聞が言う”デマの収益化”は味わい深い

-慰安婦報道問題

-珊瑚記事捏造事件

-朝日社員2ちゃんねる差別表現書込事件

-吉田調書誤報https://t.co/WX2WiPVxmb https://t.co/b1x0muSwCn pic.twitter.com/TMzzcps4zW— あんこくまおう (@ankoku_othello) April 30, 2025

コメント

宇佐美典也さんの著書で農林水産省のとある件の改革を行おうとして

えらい農林水産省から怒られ、とある議員さんに沈静化してもらった。

みたいにありました。

宇佐美さんのような官僚頑張れ

農協というシステムでは、どうにもならないのはもう明らかですね。

そもそも適正価格ってなんですかね?農家がボロ儲けしているわけではないに。減反政策と非効率な農業に起因するのでしょうかね。

農協は電波利権を手放さない地上波のような存在。このままだと外資の動画配信(=安価な輸入米)に駆逐される未来しかみえない。国産にこだわる人もいるけど、いずれは背に腹は代えられないから”動画配信”は見るでしょうよ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

全国農業協同組合中央会(JA全中)の山野徹会長は13日の定例記者会見で、現状のコメの価格について「決して高いとは思っていない」との認識を示した。

政府備蓄米の放出による効果が表れ始めていると評価した。一方で「高値基調」ではあるとして、「高値で推移すると、消費者離れが出てくるので、やはり適正な価格を求めている」と述べた。

山野会長は、コメの価格は「長年にわたり、生産コストをまかなえていないような極めて低い水準だった」と指摘。消費者、生産者の双方が納得できる価格でコメを安定的に供給していくことが重要とした。 (2025年05月13日・時事通信)

ダイヤモンドオンラインのYouTubeチャンネルで、茨城県のJAで「役員の集団辞職」発生!元役員が農協のお粗末経営を実名告発…役員7人中5人が辞表をたたき付けた理由【動画】というYouTube動画が上がっていました。

”茨城県のJA稲敷で2月、西部地区から選出された役員が集団辞職する前代未聞の事態が発生した。ダイヤモンド・オンラインの特集『JAグループ崩落』第13回では、辞任した5人のうち4人と元職員に、農家の意見を軽視している農協の実態を語ってもらった。

令和のコメ騒動で浮き彫りになったプロ農家の「農協離れ」の深刻さ

農協に不満を抱くプロ農家は多いが、地域のしがらみなどで、農家が表立って農協を批判することはまれだった。だが、ついに農協に反旗を翻す農家が現れた。茨城県のJA稲敷の理事会で2月、西部地区から選出された役員7人中5人が辞表をたたき付けたのだ。JA稲敷の役職を辞した元役員の一部(理事3人と監事1人)や元職員に、農協の問題点などを語ってもらった。”