今回は事務事業評価について、です。

事務事業評価とは、自治体がやっている仕事(事務や事業)を一つ一つ点検して、「この仕事、本当に必要? 効果ある? 無駄じゃない?」とチェックする仕組みのことです。

🔍ざっくり言うと…

- 役所版の「業務棚卸し」+「自己採点」

- どんな目的で、どれくらいお金をかけて、どんな成果が出たのかを一覧表にまとめて、A・B・Cなどで評価する。

- 無駄があれば見直す。成果が出ていなければ改善する。必要なものだけ残す。

- 税金の使い方が妥当かどうかを、役所自身または市民がチェックできる材料になる。

✍例えで言うなら

「家計簿をつけながら、『このサブスク要る?』『この出費、効果あった?』と毎月振り返るようなもの」

「市民にとっての行政チェックの入り口」として非常に重要な資料です。

形式的に終わらせず、住民の目が届く評価にすることが求められています。

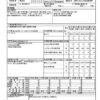

事務事業評価シートの具体例をいくつか。

3月のイベント内容の一部をご紹介

県内の自治体にある事務事業評価を見てみようと思っています。

下の評価シートは調べていたら

公開されていたものですが

性別役割分担意識解消のための親子クッキング私の感想は家庭でできるので

税金でやる必要あるのかなぁ。と思いました pic.twitter.com/6wbRFN9Eb3— いやどうも!いばらき減税会2 (@ibaraki_genzei) January 28, 2025

明日は敬老の日なので晒しますね。

秩父市の令和4年事務事業評価シート「長寿者祝及び敬老事業」

敬老会事業15,339,000円

金婚祝事業335,214円

敬老祝金支給事業15,454,000円「評価」はだいたいお分かりかと思いますので、あえて書きません。 pic.twitter.com/3a0zimfo34

— リエコフスカヤ🌞⛏️減税会 (@rieko750828) September 17, 2023

東京都日野市、事務事業評価

「ふらっとエクササイズ事業」

年間260万円

廃止出来て偉い😊 pic.twitter.com/grAcVmKjIs— よっしー@足立区減税会 (@shiitakeman2001) May 7, 2023

東京都中央区は腐っている。

紛れもないタックスイーター。

また、事業として成立した経緯を情報開示請求して調査すれば、具体的なタックスイーターを見つけることができるかもしれない。↓参考にしたのは東京都中央区の敬老事業の事務事業評価 pic.twitter.com/mAXBFirH25

— 大阪減税会 (@genzei_osaka) January 25, 2023

この事務事業評価シート、自治体ごとにその充実度合いはばらばらです。

参考

①腐敗 (自分の自治体名と事務事業評価で検索)

②臭いものに蓋(千葉市)https://t.co/v7GQG9JLvL

③役人仕事(佐賀市)https://t.co/Qi2UmxHPri

④最低限の仕事(府中市)*相対的に高レベルhttps://t.co/YvmJLIPrnL

⑤給料払えるレベル(該当なし)— 渡瀬裕哉 (@yuyawatase) March 13, 2022

伊藤ゆう議員は東京都の住民監査請求に対し公正な監査をやったように見えなかった。なるほど。渋谷区、文京区と同じく、目黒区は事務事業評価を公開していない。NPOに公金が流れる事業をやっても簡単には区民には分からない訳だ。玉木さんには幻滅した。 pic.twitter.com/7x0skEZNHM

— かわうそ犬 (@Otter_Dog_) April 15, 2024

事務事業評価シートを具体的にチェックする動画があります。この動画内容から、そのチェックの手順を学ぶのが良いと思います。

というわけでこの動画からチェック方法をまとめてもらいます。

動画内容を正確かつ網羅的に箇条書きで整理いたします。

🎥 渡瀬裕哉 × 減税会「事務事業評価ライブ」内容まとめ(YouTube動画)

※スクリプト内容をもとにした箇条書き形式の要約

🧭 動画の趣旨・構成

- 減税会の企画で、政策アナリストの渡瀬裕哉氏を迎え、「事務事業評価」や「行政評価」制度の課題を掘り下げる。

- 形式化・形骸化している行政の自己評価を市民目線でチェックする方法を紹介。

🧾 事務事業評価に対する具体的な論点・指摘

1. 評価制度の形骸化

- 自治体が自ら評価する「自己評価」なので、甘くなる構造的欠陥がある。

- 「A評価」が大半で、「問題なし」として温存される事業が多い。

- 第三者によるチェック体制がない。

2. 評価シートの読み方(市民が見るべきポイント)

▸ 概要欄

- 目的や背景の説明が曖昧な記述の場合、実質的に何をしているか分からない。

- 抽象的なワード(例:「地域活性化」「交流促進」など)でごまかされている。

▸ 目標と成果(アウトカム)

- 成果指標が「実施件数」などの単なる活動量であり、実効性(アウトカム)ではない。

- 達成率100%でも、意味のある目標でなければ無意味。

▸ 予算額・決算額・補正額の推移

- 年度ごとの予算額・補正予算・決算額を比較し、「水増し」されていないかを確認。

- 補正予算で余った分を「繰越明許」で翌年に回す例が多い(帳尻合わせ)。

▸ 実施主体・委託先

- 外郭団体や特定の業者が恒常的に委託先となっているケースは利権化の可能性。

- 「誰がやっているか」に注目。

▸ 評価・課題・今後の方針

- 評価が高くても、「今後の方針」がコピペ的な表現なら改善の意思はない。

- 「課題なし」「今後も継続」という記述は要注意。

3. 予算の「余り方」と補正・繰越構造

- 行政は「予算が足りない」と言いつつ、決算で余らせて次年度に繰り越している。

- 財政が厳しいというのは「方便」にすぎない。

- 渡瀬:「税金はむしろ余ってる。削減しても問題ない事業ばかり。」

4. イベント系・広報系事業の問題

- 成果が曖昧な「交流促進イベント」などが温存されがち。

- 来場者数や配布物数がKPIになっているが、実効性のある政策効果ではない。

- 「やってる感」を出すためだけの支出。

5. 住民への情報公開の不備

- 多くの自治体が評価シートをPDF形式で形式的に公開し、実質的に読ませる気がない。

- 岐阜市などは比較的ましだが、大半の自治体はデータが膨大で市民が使えない。

6. 地方議員の無関心と議会の形骸化

- 地方議員の多くが評価シートを読んでいない。チェック機能を果たしていない。

- 自分が立候補した港区議会でも、議会が行政の追認機関になっていたと渡瀬氏が証言。

- 利権化・談合的な予算の通し方も横行。

7. 市民にできること(提言)

- 渡瀬:「事務事業評価は“市民が行政をつつくための材料”として読め」

- 減税会:「まずは一つでも気になる事業を見つけて役所に問い合わせてみること」

- 住民請求、議員への要請、情報開示請求などを通じて行政を動かせる

✅ 結論

- 税金の無駄は「事務事業評価表」から見抜ける。

- 自治体財政は「不足」ではなく「使い方の問題」。

- 市民・議員・メディアが事務事業評価を積極的に読み解き、声を上げることが必要。

この要約は、講演メモ・研修資料・政策提言・X投稿など、さまざまな形式に展開可能です。ご希望があればお知らせください。

全国で事務事業評価シートをチェックする試みがいきなり広がるとは思えませんが、少しずつでも広がっていけば、国民の政治家や役人に対する監視もより適切化し、税金の使途もよりよくなる=減税できる、と思います。

コメント

地方の交通量の少ない交差点はラウンドアバウトにして信号機を無くして欲しい。

車が来てないのに待つのも時間の無駄ですし、電気代、維持費もコストカットになります。

信号機利権ってあるらしいですね

事務事業評価は、市民が見なくなってしまったので廃れてしまっていると聞きました。

地方自治体と同時に住民の責任も十分に果たされていないということでしょう。

忘れてならないのは、行政にしかない業務などもありながら、調達コストの殆どは民間との比較が可能だということです。民間業務の経験が豊かな人こそが、各々の専門分野に応じて取り組むべき内容だと思います。市民としての活動をしても、せいぜい「名誉」しか得られませんし、事務事業評価のチェックをどれほど立派にしても大きな名誉にはなりません。団体を作って報酬を差し上げると少なからず癒着や利権も生まれるでしょう。

都道府県や政令指定都市であれば10名程度、それ以外は5名程度の専門家議員がいれば、解決しそうです。内容は多岐にわたりますが、トヨタ自動車の連結決算と比較すれば、どの帳簿も大いに軽いのですから、比較的大きな企業をクライアントに持っていた会計士さんであれば朝飯前です。

素人の市民が一所懸命作業を協力したり、自治体に質問をするようなことがあるのは100倍の非効率です。しかし、住民運動の効果のひとつとして「仲良くなる暇ができる」ため、全くの時間の無駄ですがその方が良いのかもしれません。私はプロフェッショナルを投入したい考えです。

市報を読むと「私には関係のない」無料イベントや補助があります。

多分、市民グループに対する配慮なのかなのかもしれません。

逆に独裁(≒少数議員)を進める方がコストカットになるなと思います。